Dans ce Webinaire, Carole Waibel, ex-Group Talent & Learning Director chez Verallia avec 10 000 Collaborateurs dans 12 pays et également ex-Global Development HR chez Limagrain avec 9 000 collaborateurs dans 49 pays, nous partage son expérience, son vécu, ses doutes, ses réussites, qui peuvent résonner avec les vôtres.

Sa conviction ? Dans un contexte où les organisations doivent simultanément performer et engager, le dialogue managérial apparaît comme la grande victime d’un système devenu trop normatif.

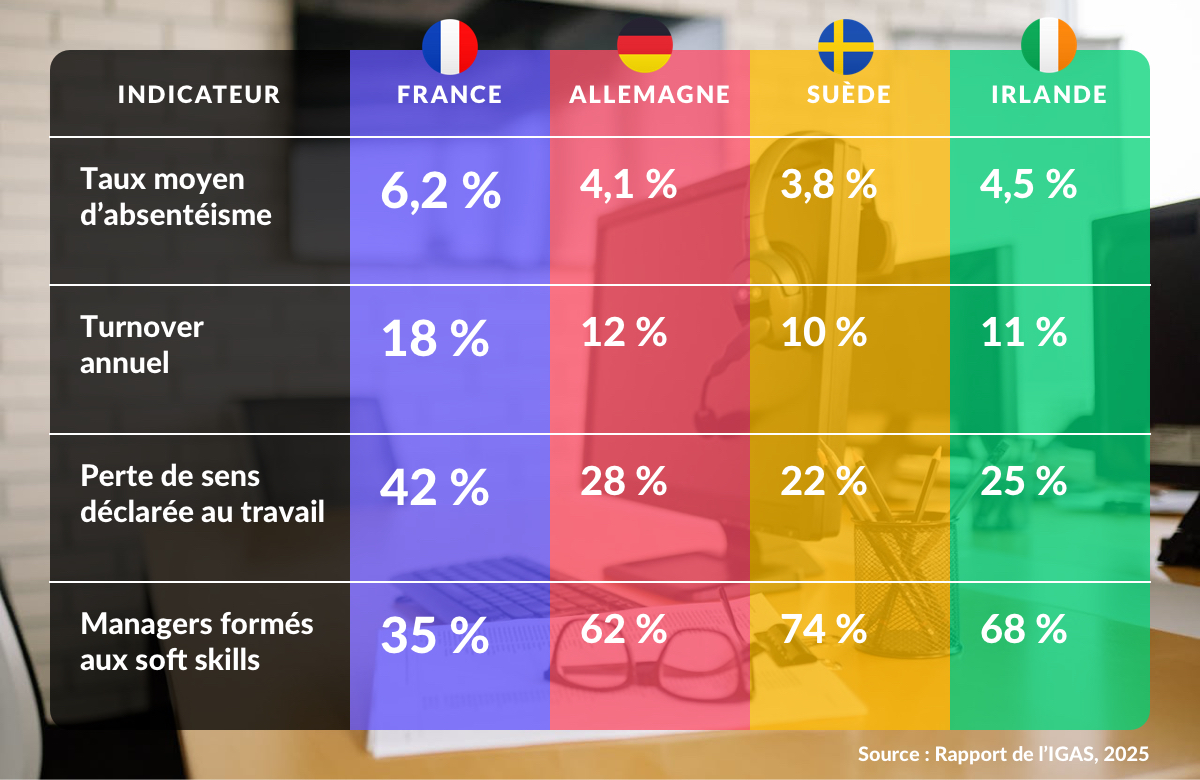

Je vous propose de démarrer par cette enquête de l’IGAS sur les pratiques managériales.

Carole Waibel l’a résumé d’entrée :

« Le dialogue managérial avant les process. »

Et ce qui suit l’a parfaitement démontré.

S’appuyant sur les résultats de l’enquête IGAS 2025, le webinar met en lumière un paradoxe français :

Nous sommes le pays le plus réglementé d’Europe, mais aussi celui où les indicateurs humains se dégradent le plus.

1. Des pratiques managériales françaises sous tension

Un constat préoccupant malgré un outillage réglementaire robuste

Le rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS), publié en mars 2025, dresse un état des lieux contrasté des pratiques managériales en France, comparées à celles de l’Allemagne, de l’Italie, de la Suède et de l’Irlande. L’analyse porte sur quatre secteurs stratégiques : automobile, hôtellerie-restauration, digital et assurance.

La France se distingue par des indicateurs préoccupants en matière de qualité de vie au travail et de reconnaissance managériale :

Paradoxalement, la France dispose de l’arsenal réglementaire le plus complet pour encadrer les pratiques managériales - cf tableau ci-dessus.

Le rapport de l'IGAS souligne que les résultats médiocres ne sont pas dus à un manque de dispositifs publics, mais à leur usage trop normatif et peu mobilisateur.

Ces dispositifs sont censés structurer le dialogue managérial. On peut notamment citer :

- Entretien professionnel obligatoire tous les 4 ans (art. L6315-1 du Code du travail) Projet de Loi 2026

- Baromètres sociaux imposés dans les grandes entreprises (loi Rebsamen 2015), URD (Universal Registration Document)

- Formation obligatoire à la prévention des RPS (décret du 20 juin 2016), IFA sur les pratiques ESG (Environnement Social et Gouvernance).

- Procédure d’Alerte interne qui vient s’ajouter à la mise en place du Référent harcèlement dans les entreprises dotées d’un CSE (loi Avenir professionnel 2018)

Cet empilement de dispositifs constitue des obligations administratives lourdes à mettre en place, à mesurer et à suivre.

Partage d’expérience :

En conséquence, nous, DRH, passons désormais une part croissante de notre temps à analyser, avec nos conseils juridiques, les impacts de ces nouvelles obligations sur l’entreprise, à tenter de les appliquer au mieux – quelques fois à identifier les moyens de les contourner lorsque leur mise en œuvre semble impossible factuellement.

La transposition de la Directive sur la transparence des salaires en est l’illustration la plus parlante : elle impose de revisiter l’ensemble de nos processus, du recrutement aux promotions en passant par les classifications.

Or, cette charge supplémentaire s’ajoute à un quotidien déjà dense, sans ressources humaines ni financières additionnelles pour l’absorber.

Un modèle managérial vertical et normé

L’autre conséquence de cet « arsenal » réglementaire français, c’est qu’il a façonné le modèle managérial de nos entreprises sous une forme procédurale et verticale.

- Dans le secteur automobile, les entretiens annuels sont strictement encadrés par des grilles d’évaluation centralisées. Les managers n’ont pas la main sur les contenus ni sur le rythme des échanges, ce qui limite leur capacité à adapter le dialogue aux réalités du terrain.

- Dans le secteur de l’assurance, les managers doivent renseigner jusqu’à 12 indicateurs RH mensuels (QVT, RPS, performance), sans retour utile vers les équipes.

Carole résume parfaitement :

« Le temps consacré au reporting vient remplacer le temps consacré au dialogue. »

À l’inverse, d’approches plus souples et responsabilisantes ailleurs en Europe

En Suède, dans le secteur de l’assurance, les entreprises instaurent un dialogue structuré et régulier entre managers et collaborateurs, centré sur :

- les conditions de travail réelles,

- l’équilibre charge/ressources,

- la reconnaissance des compétences informelles.

Ces échanges sont co-construits avec les équipes, sans attendre les échéances légales.

En Irlande, dans le secteur du digital, certaines entreprises ont mis en place une charte d’autonomie managériale qui donne aux managers :

- la liberté d’adapter les rituels d’équipe,

- un droit à l’expérimentation managériale,

- un appui RH en mode coaching, non en contrôle.

Résultat : un turnover réduit de moitié par rapport aux filiales françaises des mêmes groupes !

En France, un désengagement généralisé

Le rapport Gallup – State of the Global Workplace 2025 confirme cette tendance préoccupante en soulignant la faiblesse du taux d’engagement des salariés français. Et par la même le lien humain qui s’effrite. Le management peine à mobiliser les équipes.

Un engagement en chute libre : la France en queue de peloton

- 62 % des salariés dans le monde sont non engagés ou activement désengagés.

38% sont engagés. - Europe : taux d’engagement moyen de 13 %, parmi les plus faibles au monde.

- France : seulement 8 % de salariés engagés, 36e sur 38 pays européens.

Et ce n’est pas tout :

- 38 % des salariés français se déclarent stressés.

- 19 % ressentent de la colère au travail.

L’édition 2025 accentue les tendances déjà observées en 2024 : l’engagement s’effondre, le stress s’installe, et la situation des managers devient critique.

Le cumul faible engagement, stress élevé et perte de sens est un signal d’alarme pour les entreprises.

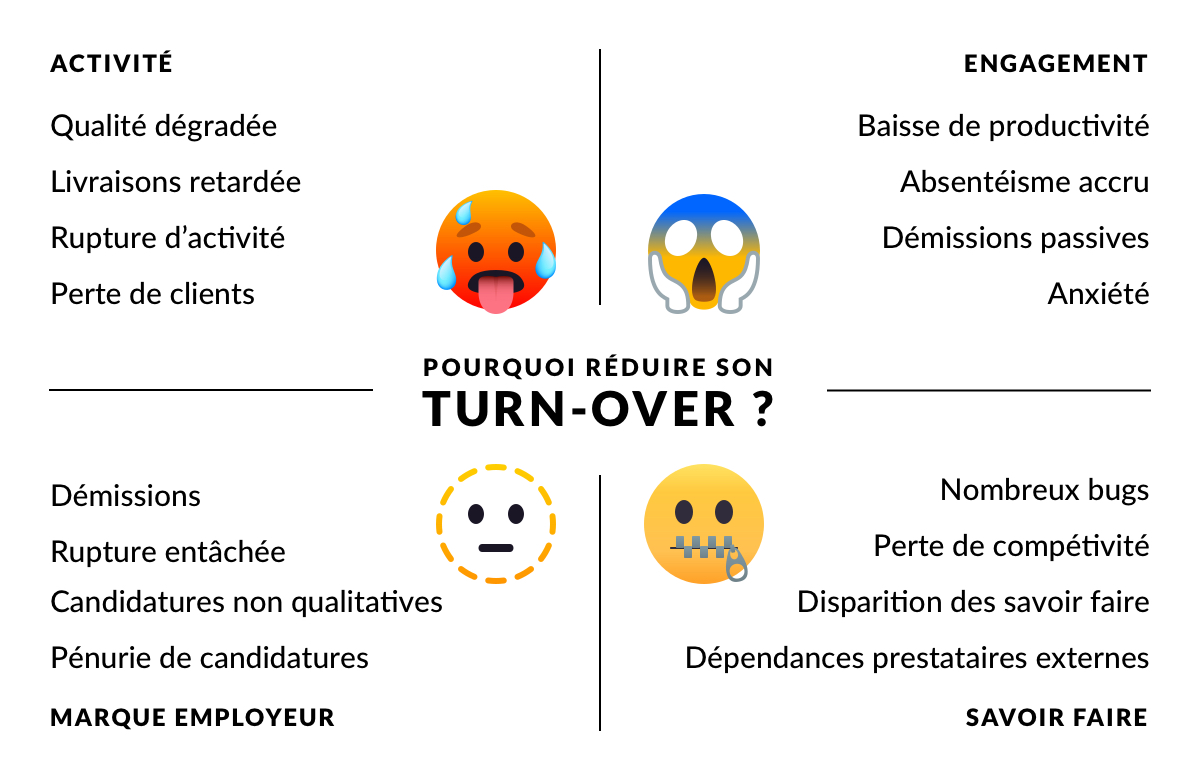

Et les conséquences ne sont pas que sociales : elles sont économiques.

- Productivité en baisse : les salariés désengagés sont moins innovants, moins proactifs, moins coopératifs.

- Coûts cachés : absentéisme, turnover, burn-out, désorganisation des équipes.

- Perte de compétitivité : les entreprises françaises peinent à attirer et fidéliser les talents, notamment dans les secteurs en tension.

Les indicateurs sont au rouge. Et pour remédier à ce désengagement, il devient urgent de revisiter notre approche des pratiques managériales.

2. Des défis Managériaux Partagés.

Les pratiques managériales reconnues comme positives font l’objet d’un large consensus toujours selon l’IGAS :

- Participation active des salariés

- Reconnaissance du travail accompli

- Autonomie dans les missions

- Décentralisation des décisions

Or, Les pays étudiés sont tous confrontés aux même défis qui doivent prendre en compte les grandes transitions : démographique, technologique, écologique.

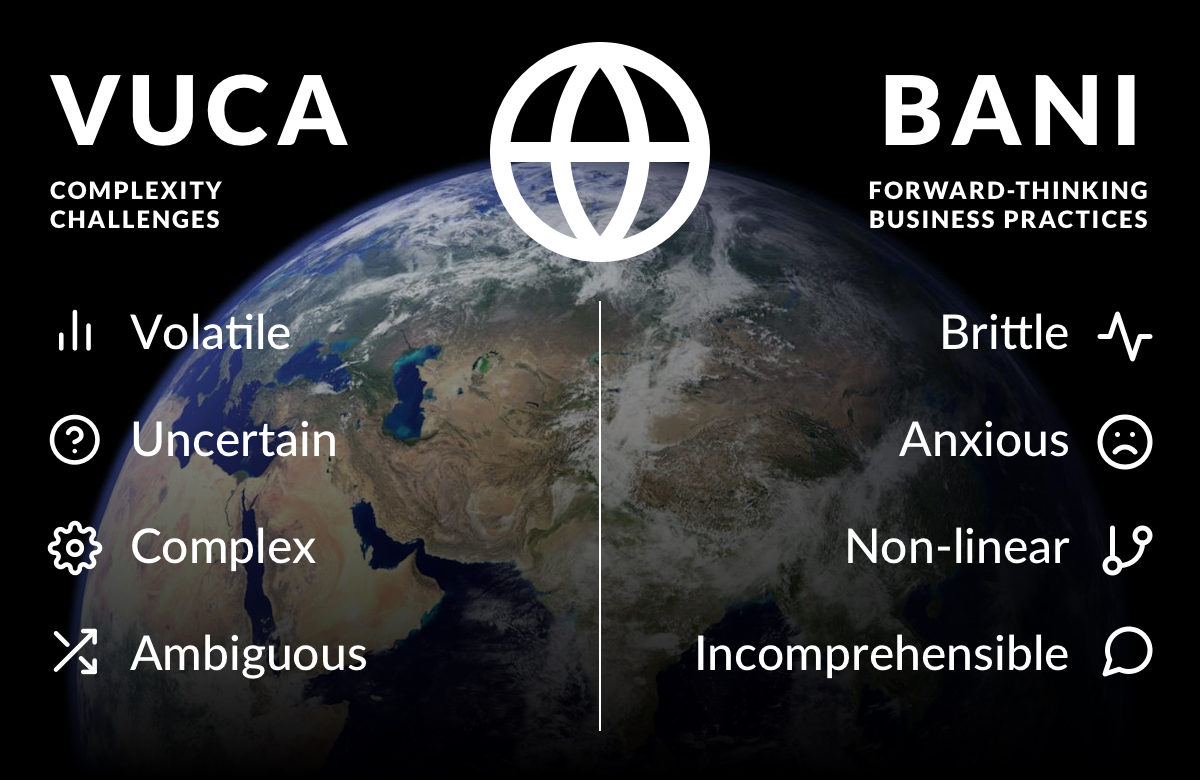

De VUCA à BANI : comprendre la transformation du contexte managérial

Pendant des années, les entreprises ont appris à naviguer dans un monde VUCA — instable mais encore lisible. Depuis 2020, le contexte s’est durci, complexifié, et les repères ont changé.

Du monde VUCA au monde BANI (fragile, anxieux, non linéaire et incompréhensible) : une rupture de logique.

La culture d’entreprise : un socle à transformer

Dans ce monde BANI, la culture d’entreprise doit devenir un système vivant, capable d’évoluer au rythme des transformations internes et externes.

Elle repose sur trois piliers :

- Les valeurs : innovation, agilité… mais aussi résilience, santé mentale, solidarité

- Les croyances : sur la manière de gérer l’incertitude et le changement

- Les comportements : écoute, flexibilité, entraide, capacité à faire face ensemble

La culture devient un repère collectif dans un monde qui en manque.

Exemple de BANI en action : la cas d'Amazon

En 2023, plusieurs enquêtes ont révélé des conditions de travail critiques dans les entrepôts d’Amazon France : stress élevé, surveillance excessive, absentéisme croissant.

En janvier 2024 La CNIL sanctionne l’entreprise d’une amende de 32 millions d’euros pour atteinte aux libertés des salariés.

Ce bad buzz a eu des effets non linéaires : chute des candidatures, mobilisation syndicale, crise d’image.

En 2024, Amazon réagit avec une campagne “Nous sommes Amazon”, valorisant les parcours internes, et investit dans la QVT, la formation managériale et le dialogue social.

- Brittle : un système RH perçu comme robuste se révèle fragile face à la pression sociale

- Anxious : les salariés expriment un mal-être profond

- Nonlinear : un événement local produit des effets systémiques

- Incomprehensible : les pratiques managériales deviennent opaques et contestées

Ce que ça révèle :

Amazon a pris le contrepied de ses pratiques managériales en passant de l’hyper contrôle des managers, garants de la performance à un rôle de manager développeur d’équipes, opérant un revirement culturel important.

Carole illustre avec l’exemple Amazon :

« Ils sont passés de l’hyper-contrôle à un rôle de manager développeur d’équipe. »

En parallèle, du développement de ces pratiques managériales orientées principalement sur la performance, les collaborateurs, eux, réinventent leurs parcours, leurs identités professionnelles, leurs manières d’exister dans le monde du travail.

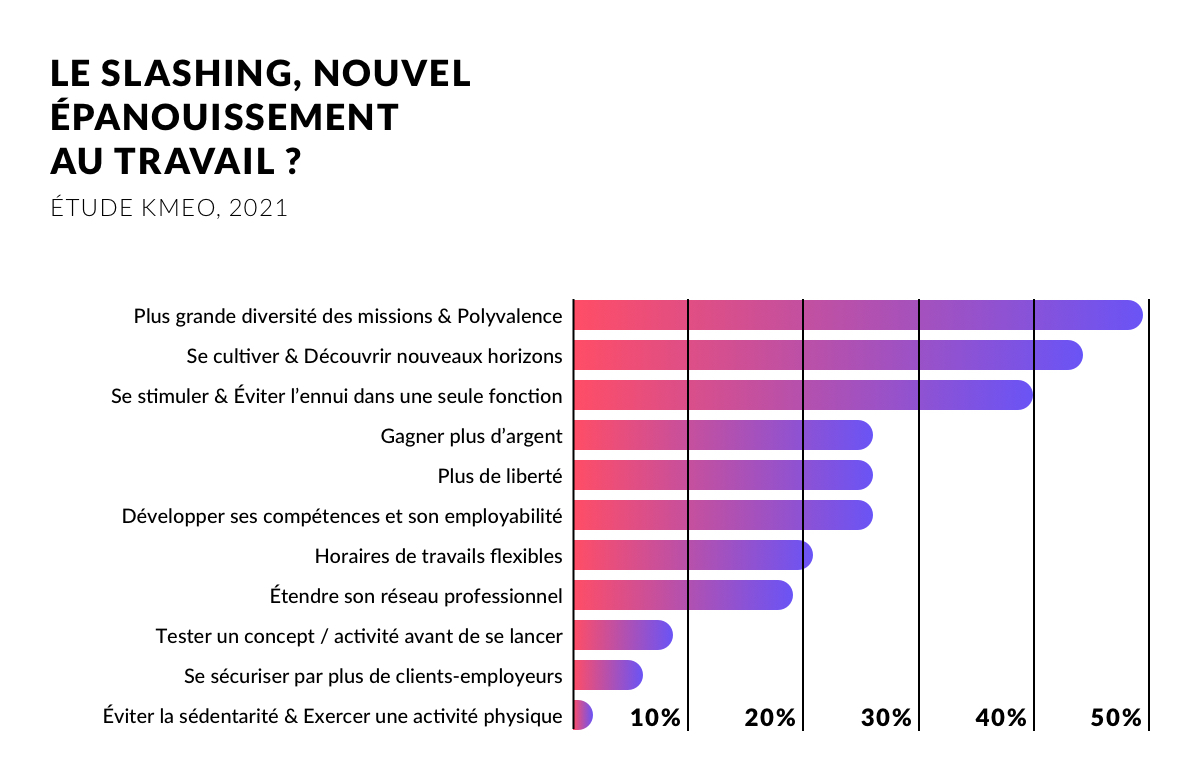

C’est dans ce contexte que le slashing émerge, comme une réponse adaptative à un environnement fragmenté.

- Carole Waibel

Le SLASHING : fragmentation des trajectoires et recomposition des identités professionnelles

Le terme slasheur, popularisé en 2007 par Marci Alboher (One Person / Multiple Careers), désigne une personne qui cumule plusieurs activités professionnelles. Exemples parmi les connaissances de Carole :

- Consultant / formateur / chef d'entreprise / podcasteur / auteur comme Raphaël

- Danseuse à Broadway et manageuse d’une école de coiffure

- Galeriste d’arts et traductrice

Depuis les années 2010, le slashing s’impose comme une réponse aux mutations du monde du travail et connait une croissance exponentielle depuis 10 ans.

Quelques chiffres clés (source : étude Creatests pour le Salon SME, juin 2022) :

- 2015 : 16% des Français cumulent plusieurs activités déclarées

- 2021 : 25% des Français cumulent plusieurs activités déclarées

Un phénomène assumé et en pleine expansion

C’est un mode de travail largement choisi. 93% des slashers déclarent avoir fait ce choix par envie, et non par contrainte.

Carole insiste :

« Le slashing n’est pas subi : c’est un levier d’épanouissement et de sécurisation des parcours. »

Le slashing n’est pas une réponse à la précarité, mais un levier :

- D’épanouissement

- De développement personnel

- De sécurisation des parcours

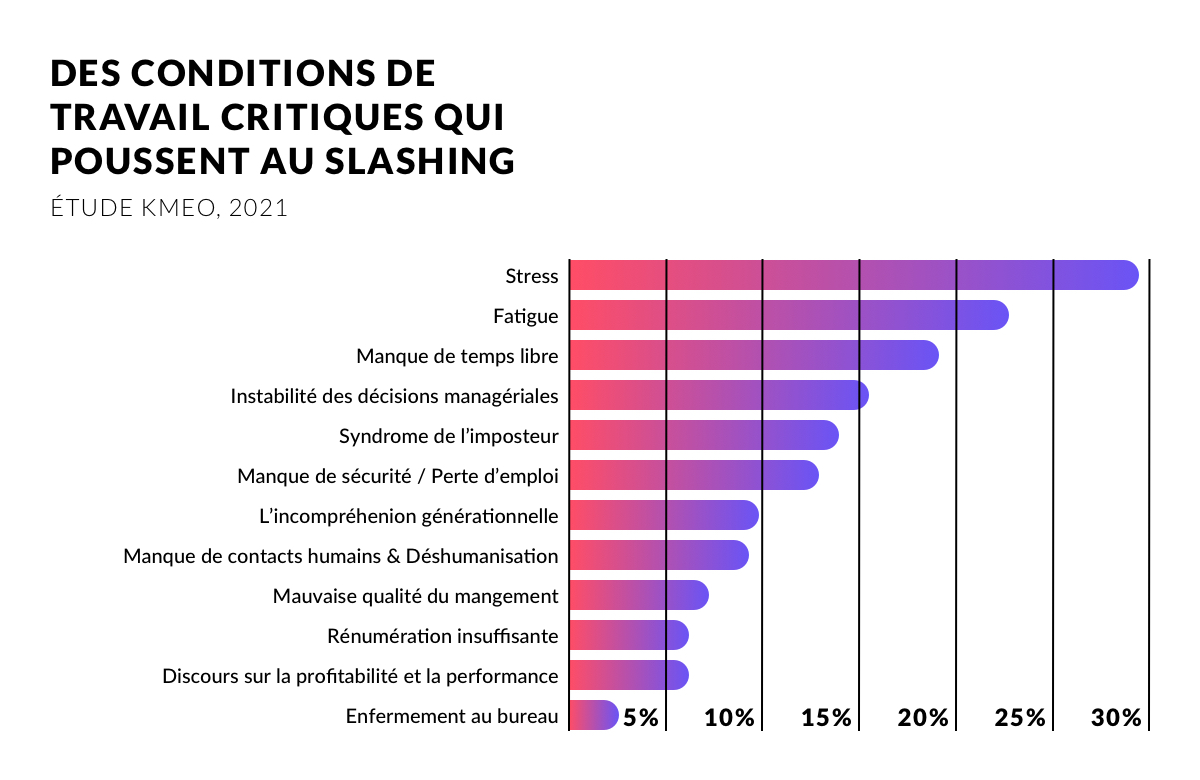

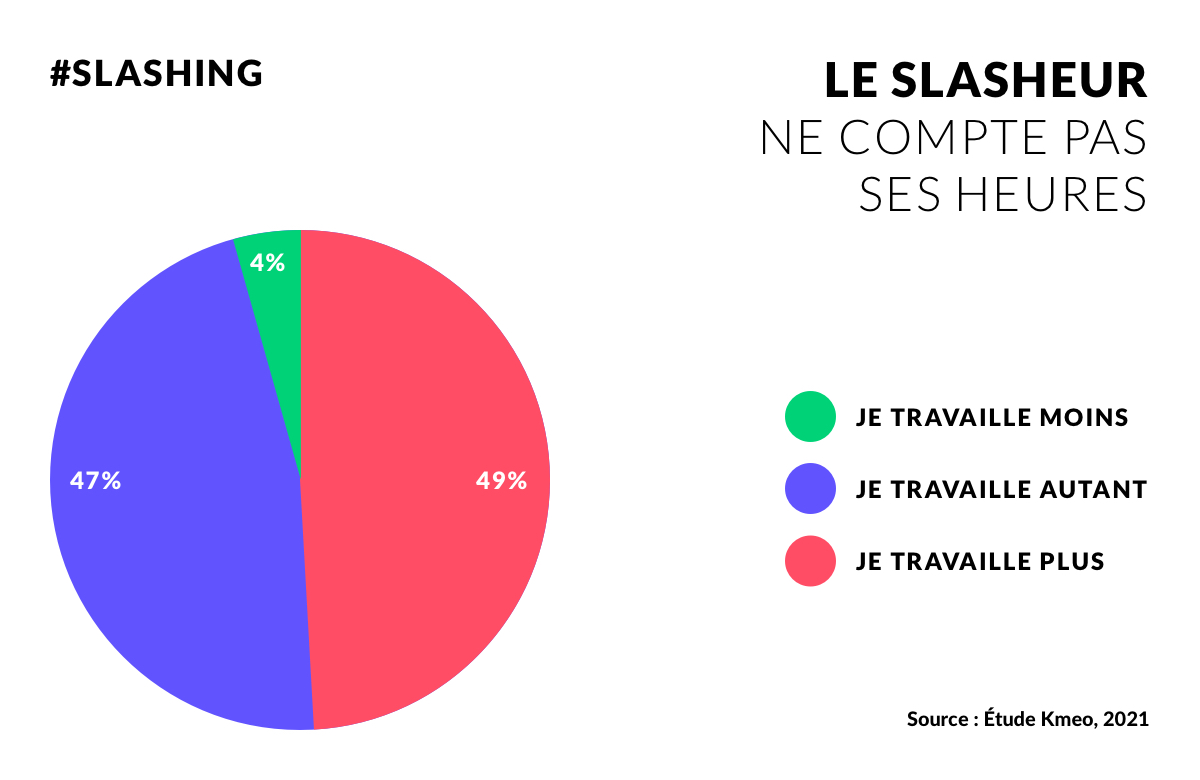

Ce qui pousse au slashing, ce sont notamment les conditions de travail dégradées.

On peut dire que le slashing est une source de régulation. « On ne met plus tous ses œufs dans le même panier ». Cela permet diversifier ses sources de revenus et de carrières sans dépendre d’un unique employeur.

Une recomposition des formes d’emploi

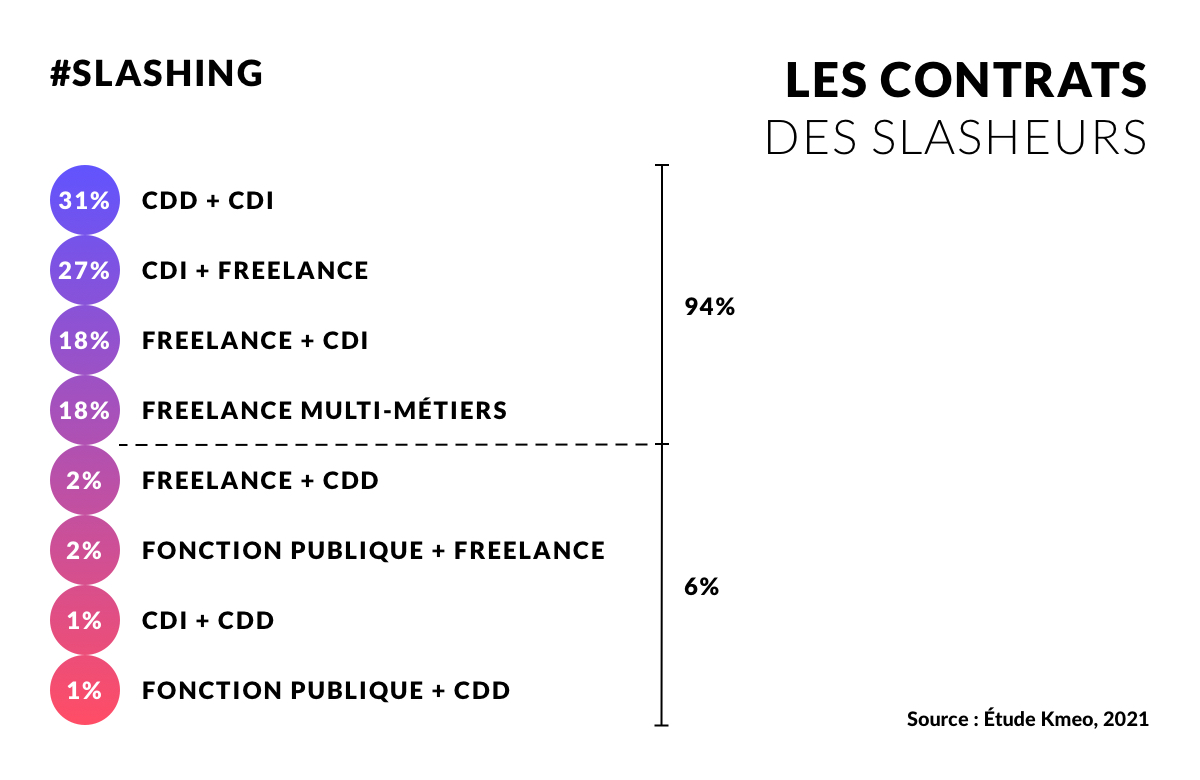

Le slashing s’incarne dans des combinaisons contractuelles hybrides.

Carole :

« Le CDI pur n’est plus la norme. Les parcours deviennent composites. »

Ce qui a pour incidence une rupture de logique d’emploi pour l’entreprise, pour reprendre le contexte «BANI » évoqué précédemment.

- Accepter la pluralité des engagements : les collaborateurs ne sont plus “exclusivement” investis dans l’entreprise

- Repenser les notions de fidélité, de disponibilité, de carrière

- Créer des espaces de dialogue sur les aspirations multiples, sans jugement ni injonction à la loyauté

D’ailleurs, le slashing illustre parfaitement cette nouvelle manière de s’engager.

Ce que ça révèle

Raphaël résume :

« Ce n’est pas un manque d’engagement. C’est un engagement différent. »

Ce point détruit définitivement l’idée que “les jeunes ne veulent plus travailler”.

Ce n'est pas une histoire de changement de génération, mais une histoire de changement d'époque, qui nous touche tous.

Nous assistons à une recomposition des rôles… jusqu’au rôle de manager.

Dans ce monde BANI, les collaborateurs ne sont pas les seuls à réinventer leur rapport au travail.

Le rôle de manager lui-même est en pleine recomposition. Pris entre des injonctions paradoxales, des attentes émotionnelles croissantes, et des systèmes RH extrêmement normés, le manager devient une figure en tension.

La crise de la vocation managériale

Pris entre le marteau et l’enclume, les managers doivent défendre des positions qu’ils questionnent eux-mêmes, sans pouvoir l’exprimer, faute de place au dialogue social.

Le rôle de manager devient une posture à haute intensité émotionnelle, souvent sans reconnaissance ni soutien structurel ce qui conduit à une véritable désaffection pour le rôle.

- Carole Waibel

D’ailleurs, une étude Apec 2023 sur les pratiques managériales nous indique que

- 44 % des jeunes éligibles refusent ce rôle malgré leur position ou leur ancienneté.

Cette désaffection ne concerne pas uniquement les nouvelles générations. L’étude OpinionWay pour Indeed (2021) révélait déjà que 1 cadre sur 5, tous âges confondus, préfère éviter la gestion d’équipe.

Conclusion :

Nous vivons une mutation profonde du rapport au travail, des trajectoires, des rôles et des attentes.

Autrement dit : Les process et les pratiques managériales RH ne valent que s’ils sont portés par :

- des pratiques sincères,

- des managers crédibles,

- et une culture qui fait sens.

3. Notre capacité à faire évoluer les repères

Or, Pour répondre à la densité normative, nous avons multiplié les chartes, baromètres et autres engagements RH.

Mais soyons honnêtes : cette surcouche peut parfois nous éloigner de ce qui fait la force de notre métier – le vécu des équipes et le bon sens partagé.

Ce qui est présenté comme de l’accompagnement devient un environnement où l’on mesure plus que l’on agit.

Cela crée une dissonance entre discours et vécu, une perte de crédibilité, et en conséquence un désengagement des équipes.

Revaloriser le dialogue social : une priorité stratégique

Dans son comparatif européen, l’IGAS nous montre l’impact positif des méthodes plus collaboratives des autres pays.

Pour remédier à cette dissonance, l’IGAS recommande des leviers concrets pour impliquer les collaborateurs dans les décisions et pas seulement dans les bilans.

- Lancer un programme national d’innovation managériale, financé à 80 % par le FSE, sur le modèle allemand

- Intégrer une nouvelle vision du management dans la formation des managers, dès les écoles et dans les référentiels de compétences

Il existe des initiatives françaises en la matière, notamment Michelin qui a mis en place une démarche de management autonome de la performance et du progrès (MAPP) dans les années 2010 :

- Réduction du contrôle hiérarchique

- Désignation de “correspondants” ouvriers porteurs de la parole collective

- Expérimentation locale sans standardisation

- Mesure du niveau d’autonomie et du moral salarié

Une logique de confiance, d’autonomie et de dialogue, qui transforme les pratiques managériales en profondeur.

IGAS, Michelin… les initiatives sont là. Mais elles ne valent que si nous, RH, changeons nos repères. Et ce changement commence toujours par la culture d’entreprise.

Au-delà des valeurs affichées : vers une culture incarnée.

Réformer les outils RH ne suffit pas.

Si la culture d’entreprise reste marquée par des injonctions vertueuses ou des slogans creux, la transformation managériale s’enlise.

Comme le souligne Julia de Funès, la quête du “bien” peut virer à l’imposture : la bienveillance ou l’inclusion deviennent des dogmes, et les dispositifs RH se transforment en contrôle déguisé.

Or, l’engagement ne naît pas des chartes ou des campagnes LinkedIn, mais du vécu quotidien.

La marque employeur n’est pas un storytelling : elle reflète une culture incarnée.

L’exemple de Danone montre qu’une mission vécue au quotidien attire les talents bien plus qu’une promesse affichée.

En somme, culture d’abord, outils ensuite : ce n’est pas la promesse qui crée l’engagement, mais l’expérience réelle des collaborateurs.

Si la culture ne se décrète pas mais se vit, alors notre responsabilité RH est de la faire respirer dans chaque process.

Et cela commence par réinsérer le dialogue managérial au cœur de nos démarches, pour que les outils deviennent des expériences vécues.

Faire vivre la culture : du process à l'expérience

Le cas emblématique de la People Review

Dans de nombreuses entreprises et notamment dans celles où Carole a pu intervenir, elle a observé et participé à une mécanique bien huilée :

- Les RH compilent les données issues des entretiens annuels

- Des échanges sont menées avec les managers pour positionner les collaborateurs dans des grilles (9 box, succession…)

- Une synthèse en comité de direction, souvent marquée par des ressentis, des recalibrages, des plans de succession répétitifs

Au final, une photo RH qui sert en principe à construire des plans de formation collectifs…puis plus rien.

Résultat : un exercice formel, souvent copié-collé d’une année sur l’autre, qui donne l’illusion d’agir sans transformer les pratiques.

Or, La people review, pour Carole, n’a de sens et d’impact que si elle est portée par une culture du développement, de la transparence et de la confiance.

Ce que Carole recommande

- Définir les objectifs collectifs du process, en lien avec le projet d’entreprise et les besoins en compétences

- Clarifier les rôles et responsabilités : qui décide, qui accompagne, qui suit. Le manager est le 1er développeur de son équipe.

- Alléger les dispositifs RH pour laisser place au dialogue, à la présence, à l’action

Carole réinsère le dialogue managérial par des formats immersifs et collaboratifs

- Jeu de rôle grandeur nature pour vivre une people review de l’intérieur et en tant que manager identifier les plans d’actions et préparer le feedback à leur collaborateur.

- Learning expedition d’onboarding : un jeu en équipe pour explorer l’entreprise, ses valeurs, ses métiers, ses clients — avec des défis, des découvertes, des récompenses

- Des modules de découverte visuels et interactifs pour ancrer les messages clés des process RH

- Favorise les opportunités de dialogue : co-développement, mentoring, buddies : pour apprendre se dire les choses, à progresser collectivement

Ces expériences ne sont pas seulement ludiques ou innovantes : elles créent les conditions du dialogue. Et ce dialogue, quand il est réel, redonne du pouvoir d’agir aux managers et aux collaborateurs. C’est là que la responsabilisation prend tout son sens.

- Assumer ses décisions et les clarifier

- Faire preuve de transparence

- Travailler le feedback comme un acte managérial

- Valoriser les managers qui osent le dialogue

Ce que ça change pour l’entreprise

- Des managers plus à l’aise dans leur rôle de développeurs de talents

- Des dispositifs RH qui vivent au quotidien, au lieu de rester dans les tiroirs

- Une culture managériale plus cohérente, plus incarnée, plus engageante

Trois leviers et une conviction

- Simplifier les process RH pour les rendre utiles, lisibles et appropriables ;

- Responsabiliser les managers et les collaborateurs pour redonner du pouvoir d’agir ;

- Faire vivre des expériences incarnées pour recréer du lien, du sens et du mouvement.

Conviction : Ce n’est pas l’outil qui fait la transformation, c’est le dialogue qu’il permet.

Raphaël résume :

« La culture avant les outils. Le vécu avant le process. Le dialogue avant les procédures. »

Et dans un monde devenu BANI, les entreprises qui réussiront seront celles qui :

- responsabiliseront les managers,

- valoriseront l’autonomie,

- formeront massivement aux soft skills,

- créeront du vécu plutôt que des process,

- réhabiliteront le dialogue quotidien.

Vous souhaitez travailler à recréer du dialogue managérial dans votre organisation ? Contactez-nous et parlons-en.

.jpg)

%202.png)

%201.png)